Символ, то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлечённого. Голубь — символ мира. Якорь — символ надежды. Лиса — символ хитрости и коварства. Но, так-же, это символ тонкого, изощрённого ума, проницательности и насмешливости. Именно такими символами наделили лису многие народы, сравнивая её повадки с особенностями человеческого характера.

И правда, лиса необычайна осторожна, с большой ловкостью уходит от преследования, а во время охоты применяет самые разнообразные и интересные уловки. Поэтому образ лисы с древнейших времён присутствует в мифах, баснях и сказках всех народов мира.

ТЕВМЕССКАЯ ЛИСИЦА

Тевмесская лисица (др.-греч. ἀλώπηξ Τευμησσοῦ) — персонаж древнегреческой мифологии. Чудовищная лисица, нападавшая на жителей Беотии. Выросла на погибель фиванцев по гневу Диониса. Было предопределено судьбой, что никто не сможет её настигнуть. Каждый месяц фиванцы отдавали одного из юношей лисице на съедение. Кефал по просьбе Амфитриона выпустил против лисицы собаку, от которой никто не мог убежать. Зевс превратил обеих в камень. Предположительно, история излагалась в поэме «Эпигоны».

По рационалистическому истолкованию, был человек по имени Лис... Википедия. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

БАСНИ ЭЗОПА

Басни Эзопа — «Ворон и лисица», «Лев, волк и лисица», «Лев, медведь и лисица», «Лисица», «Лисица и виноград», «Лисица и козёл», «Лисица и маска», «Орёл и лисица». Викитека. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Эзопа считали создателем (канонизатором) басни. Ему приписывались сюжеты почти всех известных в античности басен (Эзоповы басни), обрабатывавшиеся европейскими баснописцами от Федра и Бабрия до Ж. Лафонтена и И. А. Крылова.

Лиса и барс

Лиса и барс спорили, кто красивее. Барс на все лады хвалился своей испещрённой шкурой, но лиса ему на это сказала: «Насколько же я тебя красивее, раз у меня не тело испещрённое, а душа изощрённая».

Басня показывает, что тонкий ум лучше, чем красота тела

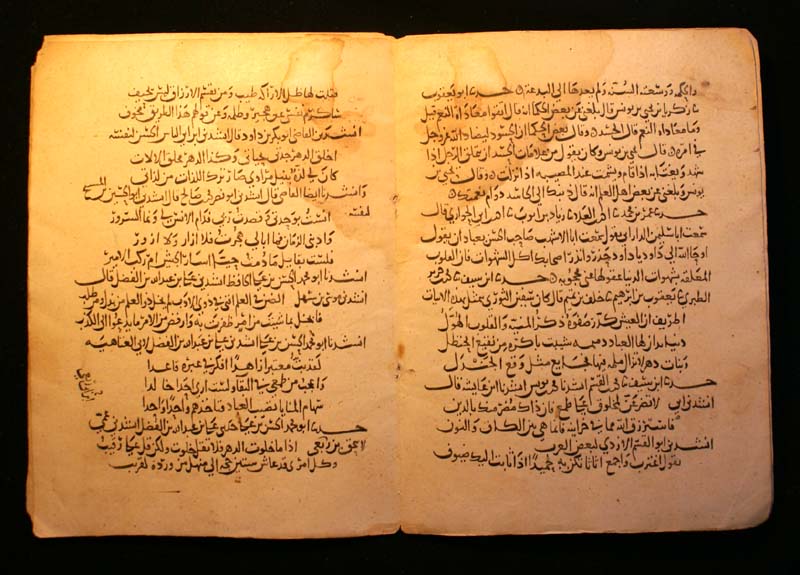

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Кни́га ты́сячи и одно́й но́чи (араб. كتاب ألف ليلة وليلة kitāb 'alf layla va-layla; перс. هزار و يک شب hazār va ayak šab) — памятник средневековой арабской и персидской литературы, собрание рассказов, обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шехерезада... Википедия. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Энциклопедический Словарь. Том 3. — Москва, 1953—1955. — Стр. 452

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ», сборник арабских народных сказок (окончат. ред. 15—16 вв.). Эти сказки якобы рассказывала персидскому шаху Шахрияру его жена Шахразада в течение 1001 ночи, чтобы отсрочить свою казнь. На европ. языки сказки переведены в 18 в. На сюжет сказок написана симфонич. сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада».

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 1379

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ», памятник ср.-век. араб. лит-ры, сб. сказок, сложившийся в осн. к 15 в. (рукописи относятся к 17—19 вв.). Переведён на мн. языки мира, оказал влияние на фольклор и письменные лит-ры мн. народов.

Большая российская энциклопедия. Электронная версия 2017 // Новая версия

ТЫ́СЯЧА И ОДНА́ НОЧЬ», памятник ср.-век. араб. литературы. Собрание сказок и новелл, объединённых обрамляющим сюжетом о правителе Шахрияре, решившем убивать женщин из-за их коварства; пытаясь спастись, Шахразада (Шехерезада), мудрая дочь визиря, каждую ночь рассказывает Шахрияру увлекательные истории; в итоге он дарует рассказчице жизнь и женится на ней. Основу памятника, вероятно, составляет созданный в 10 в. араб. перевод сб-ка «Тысяча сказок» (на пехлеви; не сохр.), который, в свою очередь, восходит к инд. источникам. Классич. вариант памятника сложился в 14—15 вв., однако его пополнение новыми историями продолжалось вплоть до 19 в. (название сб-ка изначально не относилось к количеству реальных ночей, но обозначало неопределённое множество). Исходя из лексич. и стилистич. особенностей сб-ка, в нём выделяют неск. циклов: индо-иранский (волшебные сказки, рассказы о благочестивых и святых людях, сказки о животных), багдадский (рассказы о добром и могущественном правителе, зародившиеся в торгово-ремесленной среде, воплотившие мечту; историч. и бытовые анекдоты), каирский (героич. эпопеи, плутовские рассказы). Отд. место занимают сказочные циклы «Путешествия Синдбада», «Сейф аль-Мулук» и др. В Европе памятник стал известен с 18 в. благодаря сокращённому франц. переводу А. Галлана (изд. в 1704—17); его рус. перевод издан в 1763—74. Первый рус. перевод с араб. оригинала выполнен М. А. Салье (т. 1—8, изд. в 1929—39). Сказки пользовались широкой популярностью как на Востоке, так и на Западе, оказали влияние на фольклор и лит-ру, легли в основу фильмов («Волшебная лампа Аладдина», реж. Б. В. Рыцарев, 1967; и др.).

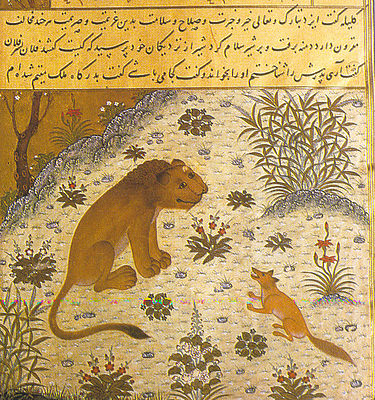

ПАНЧАТАНТРА

Панчатантра — (санскр. पञ्चतन्त्र, Pañcatantra, буквально «пять принципов или текстов») — памятник санскритской повествовательной прозы. Сложился к III—IV векам н. э., имеет более давние фольклорные истоки; при этом самые ранние сохранившиеся санскритские рукописи «Панчатантры» относятся к XI столетию. Авторство, история создания книги, степень её «фольклорности» и «литературной обработки» представляет собой до сих пор не разрешённую научную проблему. Традиция называет автором некоего брахмана Вишнушармана, будто бы жившего в V—VI веках, который по просьбе одного раджи научить его мудрому... Википедия. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Энциклопедический Словарь. Том 2. — Москва, 1953—1955. — Стр. 600

«ПАНЧАТАНТРА» («Пять книг»), сборник басен, сказок, притч, сложившихся в Индии в первые века н. э. Через персидские и арабские переводы стал достоянием мировой лит-ры.

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 975

«ПАНЧАТАНТРА» (санскр. — пятикнижие), памятник санскр. повествоват. лит-ры (ок. 3—4 вв.). Составляющие «П.» книги басен, сказок, притч и новелл нравоучит. характера, построенные по типу т. н. обрамлённой повести, отражают социальные отношения др. Индии. Памятник имеет св. 200 переводов и переложений в литературах Азии и Европы.

Большая российская энциклопедия. Электронная версия 2017 // Новая версия

«ПАНЧАТА́НТРА» (санскр.— «[Книга, имеющая] пять разделов»), собирательное название инд. лит. памятника, сохранившегося в нескольких версиях под разл. заглавиями. Создана на санскрите ок. 3—4 вв.; дошедшие до нас версии не старше 11 в. Представляет собой сб-ки назидат. и развлекат. повествований (басен о животных, сказок и притч), причём одни истории «вставлены» в другие. «П.» открывается и закрывается «обрамляющим» рассказом (как правило — о мудреце, приглашённом обучать принцев), отсюда и принятое в отеч. литературоведении её определение как «обрамлённой повести». Включает немало «бродячих сюжетов», известных у мн. народов. В науке нет единого мнения об истории формирования «П.»— о соотношении в ней фольклорного и авторского начал; о том, был ли некий первоначальный текст, позднее разошедшийся в версиях, или «П.», наподобие текста фольклорного, изначально существовала в разл. вариантах. В Индии «П.» неоднократно перелагалась на мн. языки. В 6 в. одна из версий переведена на пехлеви, затем с пехлеви на сир. язык. Этим переводом воспользовался Ибн аль-Мукаффа, создавший на араб. яз. кн. «Калила и Димна» (8 в.), которая неоднократно перелагалась на языки Европы, в т. ч. на церковнославянский яз. (кн. «Стефанит и Ихнилат», 1081). «П.» лежит в основе кн. «Хиопадеша» (12 в.). К нач. 20 в. насчитывалось св. 200 переложений «П.» на десятки языков. Сюжеты и композиция «П.» оказали значит. влияние на европ. литературу.

«ЛЯО-ЧЖАЙ-ЧЖИ-И»

«Ляо-чжай-чжи-и» («Ляо-Чжай»; в западных переводах — «Повести о странном из кабинета Ляо») — название книги китайского новеллиста Пу Сун-лина, по прозвищу Лю-цюань (1622—1715), родом из провинции Шаньдун.

Пу Сунлин, автор «Ляо-Чжай», получил классическое образование и принадлежал к бюрократическому сословию ученых. 16 тт. его произведений заключают более 400 новелл, которые не представляют собой оригинального жанра, а являются лишь блестящей стилизацией фантастических китайских новелл VIII—IX вв. Тематика «Ляо-Чжай», ограниченная почти исключительно родной провинцией писателя и его же эпохой, использует фантастику народных сказок. Лисицы-оборотни, бесы, волшебники, странные случаи — вот основные мотивы «Ляо-Чжай», и недаром первоначально книга называлась иначе: «Гуй-ху чжуань», то есть истории о бесах и лисицах. «Ляо-Чжай» черпает свои сюжеты также из даоизма (одного из религиозных течений Китая).

Сугубо-изощрённый, насыщенный литературными условностями и цитатами язык «Ляо-Чжай» был рассчитан конечно не на широкую массу, а на очень узкий круг читателей, и весь интерес книги для знатоков классики заключался именно в этой литературной изысканности, превратившей материал народного по существу эпоса в книгу для немногих эстетов из числа образованных верхов феодальной бюрократии. Новеллы «Ляо-Чжай» неоднократно переводились на иностранные языки. Наиболее совершенным представляется перевод В. М. Алексеева, опубликованный в 1922 и 1923 гг. под названиями «Лисьи чары»... Википедия. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

«РОМАН О ЛИСЕ»

«Роман о Ли́се» — Ренар (фр. Renard, Рейнеке) — герой французской средневековой сатирической эпопеи — «Романа о Лисе» («Roman de Renard»), памятника французской городской литературы конца XII—XIV вв. Этот эпос пользовался огромной популярностью и у соседних с французами германских народов (фламандцы, голландцы, немцы, англичане), которые внесли... Википедия. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Рейнеке—Лис (Reineke Fuchs), Роман о Лисе — средневековый (сер. 13 в.), центральный персонаж европейского фольклора (немецкого, голландского, французского) и во всех главный герой хитрый пройдоха, обманщик и лицемер Лис—Ренар. В 940-х годах некий монах литературно обработал сказания, в 1150-х годах народное творчество было систематизировано (собрано) в первую поэму, что и послужило началом литературного цикла.

Существует текст 1180 года «Рейнгардт Лис» — в дальнейшем повествования о лисе неоднократно обновлялись и переводились на европейские языки. Большинство произведений XII—XIV веков являются вариантами эпического романа о лисе.

Гёте, около 28 лѣт отъ роду. Гравюра на мѣди, въ Лафатеровских « Физiогномическихъ отрывкахъ», 1777.

Всеобщая история. Том 3. — Новая история. 1894

Поэма представляет собой почти дословный перевод на современный Гете немецкий язык средневекового сатирического животного эпоса, существовавшего в различных вариантах. Гете воспользовался в качестве прямого источника «Рейнке—лисом» Генриха фон Алькмара, впервые напечатанного в 1498 году и переизданным в 1752 году. Это последнее издание содержало как оригинальный текст на нижненемецком диалекте, так и перевод на язык XVIII века, сделанным И.-Г. Готшедом, известным теоретиком немецкого просветительского классицизма, одним из профессоров Гете в годы его учения в Лейпциге. Гете не отклонялся от старинной поэмы, считая ее вполне современной по содержанию. Такого же мнения придерживался Ф. Шиллер, среди рукописей которого уже после смерти поэта была найдена эпиграмма:

РЕЙНЕКЕ—ЛИС

Якобы много веков назад это создано было.

Мыслимо ль это? Сюжет словно сегодня возник. (Перевод Б. Ярхо)

Гете. Избранные произведения : в 2 т. — М.: изд. Правда, 1985

Энциклопедический Словарь. Том 3. — Москва, 1953—1955. — Стр. 118

«РОМАН О ЛИСЕ» («Роман о Р е н а р е»), сатирич. поэма, памятник городской лит-ры, сложившийся во Франции в 12—13 вв. В образах животных поэма показывает горожан и феодалов, ведущих борьбу друг против друга. «Р. о Л.» послужил основой созданной в Германии поэмы «Рейнеке—Лис», впоследствии обработанной В. Гёте (1794).

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 1127, 1147

«РЕЙНЕКЕ—ЛИС», см. «Роман о Лисе».

«РОМАН О ЛИСЕ» («Roman de Rehart»), памятник франц. лит-ры сер. 13 в. Рассказывает о борьбе хитрого Лиса—Ренара с жадным и глупым Волком—Изегримом. Содержит элементы сатиры на знать и духовенство. Известны обработки романа на осн. запа.-европ. языках.

Большая российская энциклопедия. Том 28. — Москва, 2015. — Стр. 622-623 // Электронная версия

«РОМА́Н О ЛИ́СЕ», «Роман о Ренаре» («Roman de Renart»), ср.-век. франц. лит. памятник. Создан в 1170–1260-х гг. на старофранцузском яз. учёными клириками (среди авторов – Пьер де Сен-Клу, Ришар де Лизон, Рютбёф) для исполнения жонглёрами. Составлен 8-сложным стихом; состоит из глав («авантюр»), объединённых в 27 частей («ветвей»); причисляется к т. н. животному эпосу. Среди источников «Р. о Л.» – фольклорные сказки о животных и ср.-век. обработки греко-латинских басен [поэма «Бегство пленника» («Ecbasis captivi») монаха из Туля, 10 в.; поэма «Изегрим» («Ysengrimus») Ниварда из Гента, 12 в.; и др.]. Гл. герой – лис Ренар, который выступает в роли фольклорного «хитреца», шутника-насмешника или сам превращается в объект сатиры. «Р. о Л.», сочетающий анекдотичность и комизм в духе фабльо и назидательность и сатирич. пафос, родственные басне, отмечен антирыцарской направленностью: объектами пародии в нём становятся рыцарский роман и жеста, а также система ценностей куртуазной литературы. «Р. о Л.» получил широкое распространение и неоднократно перерабатывался: нем. версия, созданная в кон. 12 в. Генрихом Лицемером; англ. поэма «Рейнард-лис» У. Кэкстона и др. Известность снискала поэма «Рейнеке-лис» И. В. Гёте, написанная на основе нижненемецкого переложения 15 в.

На тему Рейнике написаны сотни книг, песни и даже воздвигли памятник лисе в г. Хюлсте, в Нидерландах.

|

Памятник-фонтан Мишелю Роданжу, переводчику поэмы Гёте «Рейнеке—Лис», Люксембург |

Памятник Лисе, Нидерланды, г. Хюлст

|

БАСНИ КРЫЛОВА

Подражая Эзопу, в период с 1809 по 1843 годы Иван Андреевич Крылов (1769—1844) русский писатель, поэт, баснописец, переводчик, сочинил и переработал около 200 басен. В их числе басни с лисой — «Ворона и лисица», «Лиса и осёл», «Добрая лисица» и многие другие.

Н. В. Гоголь назвал басни Крылова "... книгой мудрости самого народа".

Иллюстрации — Басни Крылова в нач. школе. 1949

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Сказка «Лиса и журавль». Худ. Жан Эффель

Особенно широко персона лисы представлена в русских народных сказках. Ко их великое множество. Многие фразы из басен и сказок стали "крылатыми" и употребляются в повседневной речи: "Ловись рыбка, мала и велика"; "Битый небитого везёт" и т. д. Собиранием сказок, их обработкой, пересказыванием и сочинением новых занимались писатели — В. Бианки, С. Маршак, К. Д. Ушинский, А. Н. Толстой, А. Н. Афанасьев, Л. Н. Толстой, М. Л. Михалков и многие другие, и не только в России, но и в других странах мира.

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА

Фонтан «Журавль и лиса», Москва, "Охотный ряд".

Появляется забавный Братец Лис из книги «Сказки дядюшки Римуса» американского писателя Джоэля Чандлера Харриса (1848—1908).

Украинский писатель Иван Франко (1856—1916) в 1890 году пишет сказку «Лис Микита».

Шведский писатель Ян Улоф Экхольм пишет про лисёнка — Людвига Четырнадцатого в своей книге «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.».

У других авторов: «Домино» (черно-бурый лис); «Лиса Алиса»; «Сильва»; «Фантастический мистер Фокс» и всякие другие лисы.

ЛИСА В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ

Лисий нос — крупный дачный посёлок у одноимённой ж.-д. станции, в 24 км. к западу от Ленинграда. Название производят от бывшего на этом месте «Села Лисичьего на Корином носу», упомянутого в окладной книге Водской пятины Великого Новгорода за 1500 год...

Знаете ли Вы? Словарь географических названий Ленинградской области. 1974

Лисiй носъ — мысъ въ Финскомъ заливѣ, С.-Петерб. губ. и у., на сѣв. берегу Невской губы, противъ Кронштадта, отъ котораго отдѣленъ проливомъ шириною въ 9 вер., извѣстнымъ подъ названiемъ сѣвернаго кронштадтскаго фарватера. Низменный мысъ поросъ хвойнымъ лѣсомъ, съ примѣсью березы и крупныхъ дубовъ. 2 селенiя, извѣстныя подъ названiемъ Л. носъ. Станцiя Приморской С.-Петербурго-Сестрорѣцкой жел. дор.; дачное мѣсто подъ Петербургомъ.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890—1907

Лисино (Лисий корпус) — посёлок в Тосненском районе, в 2 км от ж.-д. станции Лустовка. Получил своё название в связи с большим количеством лисиц, водившихся некогда в окрестностях. В XIX веке окружающие посёлок леса были местом царской охоты...

Знаете ли Вы? Словарь географических названий Ленинградской области. 1974

Лисино — с. С.-Петербургской губ., Царскосельскаго у., бывшее лисинское лѣсное училище и учебное лѣсничество (см.), императорскiй охотничiй павильонъ, школа, лазаретъ, лавка. Дворовъ 12, жит. 92.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890—1907

Лисицы — посёлок в Томской обл.

Лиски — город, р. ц. Воронежской обл. РСФСР, пристань на Дону, ж.-д. узел. Предприятия по по обслуживанию ж.-д. транспорта и пищ. пром-сть.

Энциклопедический Словарь. 1953—1955

Лисица — река в Томской обл.

Лисья бухта — бухта Чёрного моря, между горными массивами Кара-Даг и Меганом

Лисьи острова — острова у Алеутского хребта в Беринговом море

Лисья гора — гора в пригороде г. Балашиха, Подмосковье

- Лисьи горы — песчаные бугры близ г. Кингисеппа среди обширного мохового болота. Получили своё название за обилие водившихся здесь лисиц, делавших в буграх норы, где выводили потомство...

Знаете ли Вы? Словарь географических названий Ленинградской области. 1974

Лисья гора — гора в окрестностях города Нижний Тагил

Лисий хвост — перевал, район озера Байкал

Лисаковск, г. (с 1971) в Кустанайской обл. Ж.-д. ст. Горно-обогатит. комб-т (жел. руда).

Советский Энциклопедический Словарь. 1980

Лисец — посёлок в Ивано-Франковской обл. (Украина)

Лисичанскъ (Лисья балка) — с. Бахмутскаго у., Екатеринославской губ.; ст. Юго-Восточныхъ жел. дор., при р. Сѣв. Донцѣ. Дв. 461, жит. 3198. Школа, 2 ярмарки, лавки. Въ 1 вер.— чугунноплавильный заводъ. Казенное штейгеровское (четырехклассное) училище, съ 100 чел. учащихся. Здѣсь начата первая разработка каменнаго угля въ губ., в 1796 г., для нуждъ Луганскаго зав., рабочими, переселенцами съ Урала и переименованными (1852) въ горнозаводскихъ крестьянъ. Прежде эта волость снабжала всѣ шахты губ. опытными рудокопами. Толщина каменноугольнаго пласта — 28 врш., паденiе 13°. На 2 казенныхъ шахтахъ ежегодно добывается до ½ милл. пд., на 13 крестьянскихъ, разрабатываемыхъ ручнымъ способомъ, артелями — до 200 тыс. пд. Близь села — залежи охры. А. М.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890—1907

Озеро лисицы — село в графстве McHenru (США)

Это далеко не полный перечень географических названий, и всё что начинается на Лис не обязательно "лисьего" происхождения. Например, Лиссабон к лисе отношения не имеет.

Происхождение географических названий изучает наука — топонимика.

P. S.

В ФРГ выходил коммунистический журнал «Рот Фукс» (Красный Лис).

В 80-х годах, в Украинской ССР печатался публистический журнал «Лис Микита».