|

Большая российская энциклопедия. Том 14. — М., 2009. — Стр. 30 // Электронная версия |

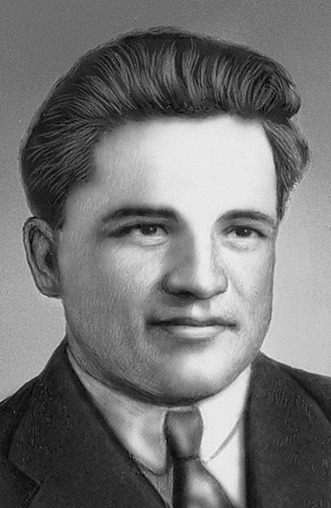

КИ́РОВ (наст. фам. Костриков) Сергей Миронович [15(27).3.1886, г. Уржум Вятской губ., ныне Кировской обл.— 1.12.1934, Ленинград], сов. гос. и парт. деятель. Окончил Казанское низшее механико-технич. уч-ще (1904). Чл. РСДРП с 1904, большевик. В Революцию 1905—1907 чл. Томского к-та РСДРП, организатор боевых дружин, нелегальной типографии, агитатор и пропагандист. Подвергался аресту (1905, 1906, 1907, 1911). После освобождения занимался нелегальной парт. работой в городах Новониколаевск (ныне Новосибирск) и Иркутск. В мае 1909 во избежание очередного ареста переехал в г. Владикавказ. В 1909—1911 и 1912—17 сотрудник легальной газ. «Терек», публиковал в ней статьи, памфлеты, рецензии, фельетоны под разл. псевдонимами. После Февр. революции 1917 участвовал в создании и работе Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов, секретарь Объединённого к-та РСДРП Терской обл. Выступал за «народовластие» и сплочение революц. сил в виде блока большевиков, меньшевиков, эсеров и керменистов (организация крестьянской бедноты) для преодоления нац. противоречий между горцами и казаками на Сев. Кавказе. Участвовал в организации Терской и Северо-Кавказской сов. республик в составе РСФСР.

В Гражданскую войну 1917—22 организовал доставку оружия, боеприпасов, медикаментов из Москвы на Сев. Кавказ. В 1919 участвовал в организации обороны Астрахани, был председателем Врем. военно-революц. к-та Астраханского края (наладил нелегальную транспортировку в Астрахань нефти и бензина из Баку, оккупированного брит. войсками), зав. политотделом, чл. РВС 11-й и 10-й армий, чл. РВС Юж. фронта, Юж. группы войск Вост. фронта и др. С янв. 1920 чл. Сев.-Кавк. ревкома. Одновременно чл. Кавк. бюро ЦК РКП(б) и чл. его Президиума (1920—22). В 1920 выполнял ряд дипломатич. поручений: в мае полпред РСФСР в Грузии, в октябре входил в состав мирной делегации РСФСР на переговорах с Польшей в Риге. Участвовал в установлении сов. власти в Азербайджане (апр. 1920) и Грузии (февр. 1921).

В апр. 1921 руководил работой Учредит. съезда Горской АССР. Один из основателей Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (1922). В 1921—25 1-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. Руководил восстановлением и реконструкцией нефтяной пром-сти республики. При разрещении вопроса о самоопределении Нагорного Карабаха первоначально высказывался за включение его в состав Армении; в 1923 проголосовал за образование Нагорно-Карабахской автономной обл. в составе Азерб. ССР.

Чл. ЦК РКП(б) — ВКП(б) (1923—34). К. был одним из лучших ораторов в партии. В период борьбы за власть после смерти В. И. Ленина (1924) решительно выступил на стороне И. В. Сталина.

После поражения на 14-м съезде ВКП(б) (дек. 1925) «новой оппозиции» во главе с Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и др. К. в составе группы делегатов съезда выезжал в Ленинград для разъяснения позиции руководства партии в отношении «антипартийной» линии оппозиционеров. В 1926 избран 1-м секретарём Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП(б) (янв.), 1-м секретарём Ленингр. губкома ВКП(б) (февр.). Уделял большое внимание реконструкции гор. хозяйства, восстановлению и дальнейшему развитию индустриальной базы города, способствовал созданию местной топливно-энергетич. базы, строительству гидростанции на р. Свирь, превращению Ленинграда в город вузов (количество их в 1926–34 увеличилось в 3 раза, были открыты ин-ты: текстильный, инженерно-экономический, финансово-экономический, областной педагогический, 1-й в СССР завод-втуз при Металлич. заводе и др.). Число науч. учреждений в 1928—34 увеличилось с 86 до 165.

При проведении сплошной коллективизации и осуществлении политики «ликвидации кулачества как класса» К. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) (5.6.1931) настоял на внутр. переселении (вместо выселения) семей, определённых как кулацкие, в Ленингр. обл. — из южных и западных в сев. районы «для хозяйственного использования на Нивстрое и Хибинских апатитовых разработках» (только в июне 1931 переселено 4 тыс. крестьянских семей). 8.4.1933 получил по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) исключит. право (в составе «тройки» — вместе с нач. Ленингр. управления НКВД Ф. Д. Медведем и пред. исполкома Ленгорсовета И. Ф. Кодацким) применять высшую меру «социальной защиты» – расстрел «врагов народа». Чл. Политбюро (1930—34; с 1926 канд.), секретарь ЦК ВКП(б) (1934).

Застрелен в Смольном мелким парт. чиновником Л. В. Николаевым, вероятно, по личным мотивам. Убийство К. было использовано И. В. Сталиным в борьбе со своими политич. оппонентами. НКВД была дана установка искать заказчиков убийства и причастных к нему лиц среди сторонников Г. Е. Зиновьева, Сталин лично контролировал предварительное следствие, редактировал проект обвинительного заключения. Было сфабриковано дело о «Ленинградском центре» (якобы возглавлял подпольную террористич. «зиновьевскую организацию», подготовившую и совершившую убийство К.). Воен. коллегия Верховного суда СССР 29.12.1934 приговорила всех подсудимых (14 чел.) к расстрелу. Убийство К. стало поводом также к организации массовых репрессий по всей стране (только в Ленинграде к середине февр. 1935 было арестовано 843 чел.; в марте арестовано, выслано, направлено в исправительно-трудовые лагеря 11702 т. н. бывших людей — лиц непролетарского происхождения).

Обстоятельства гибели К. впервые официально были поставлены под сомнение в докладе Н. С. Хрущёва на 20-м съезде КПСС (1956) и в его заключит. слове на 22-м съезде КПСС (1961). В 1956—1967 по поручению Президиума (Политбюро) ЦК КПСС проводились проверки обстоятельств убийства т. н. кировскими комиссиями (итоговые документы не опубликованы). 30.11.1990 Верховный суд СССР рассмотрел уголовное дело об убийстве К. и установил, что «Ленинградского центра» не существовало, убийство совершил один Л. В. Николаев, данные, подтверждающие причастность И. В. Сталина к убийству, отсутствуют. Суд отменил приговор в отношении 13 чел., приговор Николаеву в части «за совершение убийства» оставил без изменения. Дополнительно проведённые в 2004 исследования обстоятельства смерти К. показали, что убийство носило уголовный, а не политич. характер.

Награждён орденами Ленина (1931), Красного Знамени (1932).

Урна с прахом — в Кремлёвской стене.

В честь К. названы неск. городов, Кировская обл., Кировский завод и др. В 1938 в Ленинграде открыт Музей С. М. Кирова.

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 586

КИРОВ (Костриков) Сергей Миронович (1886—1934), советский государственный, партийный деятель. Член КПСС с 1904. Участник трёх российских революций. Возглавил борьбу за Советскую власть на Северном Кавказе. Один из руководителей Астраханской обороны 1919 и освобождения Кавказа от белогвардейцев. С 1921 секретарь ЦК КП Азербайджана. С 1926 1-й секретарь Ленинградского губкома (обкома) и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б); одновременно в 1934 секретарь ЦК ВКП (б). Член ЦК партии с 1923 (кандидат с 1921); член Политбюро ЦК с 1930 (кандидат с 1926). Член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР. Пал жертвой террористического акта.

Энциклопедический Словарь. Том 2. — Москва, 1953—1955. — Стр. 78

КИРОВ (Костриков), Сергей Миронович (15 марта 1886 — 1 декабря 1934), выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, верный ученик В. И. Ленина и соратник И. В. Сталина, пламенный борец за коммунизм, вдохновенный трибун революции, активный участник трёх русских революции.

С. М. Киров родился в городе Уржуме [у] Вятской губернии (ныне Кировская область. [к] ). В партию большевиков вступил в 1904. С 1905 — член Томского комитета РСДРП. Неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению. С 1908 вёл борьбу по восстановлению разгромленных в годы реакции партийной организаций в Иркутске и Владикавказе. В 1917 — руководитель большевиков во Владикавказе, организатор борьбы за социалистическую революцию на Северном Кавказе. Являясь делегатом 2-го Всероссийского съезда Советов (1917), принимал непосредственное участие в Октябрьских боях в Петрограде. В 1919 — председатель Временного военно-революционного комитета Астраханского края, руководил разгромом белогвардейского мятежа в Астрахани. Во главе 11-й армии участвовал в осуществлении плана разгрома Деникина. За самоотверженную борьбу на фронтах гражданской войны награждён орденом Красного Знамени. С 1921 — секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. С 1921 — кандидат в члены ЦК РКП(б), а с 1923 — член ЦК РКП(б). После XIV съезда ВКП(б) (1925) вместе с В. М. Молотовым, К. Е. Ворошиловым, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калининым, А. А. Андреевым был направлен в Ленинград для разоблачения двурушнической, предательской политики троцкистко-зиновьевской группы. С 1926 — секретарь Ленинградского губкома партии и Сев.-зап. бюро ЦК ВКП(б). Неустанно работал над социалистической реконструкцией Ленинграда и Ленинградской области. С 1926 С. М. Киров — кандидат, а с 1930 — член Политбюро ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР. В 1931 за исключительные заслуги в борьбе за социалистическую реконструкцию бакинского нефтяного хозяйства награждён орденом Ленина. С 1934 — секретарь ЦК ВКП(б). 1 декабря 1934 С. М. Киров был злодейски убит агентами иностранных разведок — троцкистко-бухаринской бандой шпионов, диверсантов и убийц, по прямому заданию врагов народа — Троцкого, Зиновьева и Каменева.

«Товарищ Киров представлял из себя образец большевика, не знавшего страха и трудностей в достижении великой цели, поставленной партией. Его прямота, железная стойкость, его изумительные качества вдохновенного трибуна революции сочетались в нем с той сердечностью и мягкостью в личных товарищеских и дружеских отношениях, с той лучистой теплотой и скромностью, которые присущи настоящему ленинцу» (газета «Правда», 1934, 2 декабря, № 331, стр. 1).

Настольный календарь колхозника. — Москва, 1939. — Стр. 152-153

ПАМЯТИ БОРЦОВ ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА

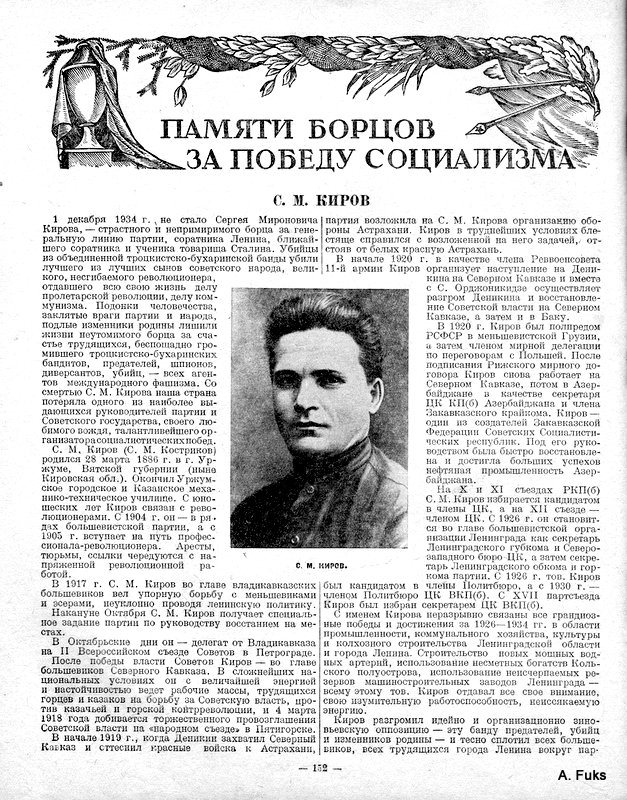

С. М. КИРОВ

1 декабря 1934 г. не стало Сергея Мироновича Кирова,— страстного и непримиримого борца за генеральную линию партии, соратника Ленина, ближайшего соратника и ученика товарища Сталина. Убийцы из объединенной троцкистско-бухаринской банды убили лучшего из лучших сынов советского народа, великого, несгибаемого революционера, отдавшего всю свою жизнь делу пролетарской революции, делу коммунизма. Подонки человечества, заклятые враги партии и народа, подлые изменники родины лишили жизни неутомимого борца за счастье трудящихся, беспощадно громившего троцкистско-бухаринских бандитов, предателей, шпионов, диверсантов, убийц,— всех агентов международного фашизма. Со смертью С. М. Кирова наша страна потеряла одного из наиболее выдающихся руководителей партии и Советского государства, своего любимого вождя, талантливейшего организатора социалистических побед.

С. М. Киров (С. М. Костриков) родился 28 марта 1886 г. в г. Уржуме, Вятской губернии (ныне Кировская обл.). Окончил Уржумское городское и Казанское механико-техническое училище. С юношеских лет Киров связан с революционерами. С 1904 г. он — в рядах большевистской партии, а с 1905 г. вступает на путь профессионала-революционера. Аресты, тюрьмы, ссылки чередуются с напряженной революционной работой.

В 1917 г. С. М. Киров во главе владикавказских большевиков вел упорную борьбу с меньшевиками и эсерами, неуклонно проводя ленинскую политику.

Накануне Октября С. М. Киров получает специальное задание партии по руководству восстанием на местах.

В Октябрьские дни он — делегат от Владикавказа на II Всероссийском съезде Советов в Петрограде.

После победы власти Советов Киров — во главе большевиков Северного Кавказа. В сложнейших национальных условиях он с величайшей энергией и настойчивостью ведет рабочие массы, трудящихся горцев и казаков на борьбу за Советскую власть, против казачьей и горской контрреволюции, и 4 марта 1918 года добивается торжественного провозглашения Советской власти на «народном съезде» в Пятигорске.

В начале 1919 г., когда Деникин захватил Северный Кавказ и оттеснил красные войска к Астрахани, партия возложила на С. М. Кирова организацию обороны Астрахани. Киров в труднейших условиях блестяще справился с возложенной на него задачей, отстояв от белых красную Астрахань.

В начале 1920 г. в качестве члена Реввоенсовета 11-й армии Киров организует наступление на Деникина на Северной Кавказе и вместе с С. Орджоникидзе осуществляет разгром Деникина и восстановление Советской власти на Северном Кавказе, а затем и в Баку.

В 1920 г. Киров был полпредом РСФСР в меньшевистской Грузии, а затем членом мирной делегации по переговорам с Польшой. После подписания Рижского мирного договора Киров снова работает на Северном Кавказе, а потом в Азербайджане в качестве секретаря ЦК КП(б) Азербайджана и члена Закавказского райкома. Киров — один из создателей Закавказской Федерации Советских Социалистических республик. Под его руководством была быстро восстановлена и достигла больших успехов нефтяная промышленность Азербайджана.

На X и XI съездах РКП(б) С. М. Киров избирается кандидатом в члены ЦК, а на XII съезде — членом ЦК. С 1926 г. он становиться во главе большевистской организации Ленинграда как секретарь Ленинградского губкома и Северо-западного бюро ЦК, а затем секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. С 1926 г. тов. Киров был кандидатом в члены Политбюро, а с 1930 г.— членом Политбюро ЦК ВКП(б). С XVII партсъезда Киров был избран секретарем ЦК ВКП(б).

С именем Кирова неразрывно связаны все грандиозные победы и достижения за 1926—1934 гг. в области промышленности, коммунального хозяйства, культуры и колхозного строительства Ленинградской области и города Ленина. Строительство новых мощных водных артерий, использование несметных богатств Кольского полуострова, использование неисчерпаемых резервов машиностроительных заводов Ленинграда — всему этому тов. Киров отдавал все свое внимание, свою изумительную работоспособность, неиссякаемую энергию.

Киров разгромил идейно и организационно зиновьевскую оппозицию — эту банду предателей, убийц и изменников родины — и тесно сплотил всех большевиков, всех трудящихся города Ленина вокруг партии и ее ленинско-сталинский ЦК. Будучи ближайшим соратником, учеником и другом великого Сталина, С. М. Киров был страстным революционером, пламенным трибуном, непримиримым врагом всяких отклонений от линии партии Ленина — Сталина, выдающимся борцом за победу социализма в СССР. Киров пользовался громадной любовью ленинградских и бакинских пролетариев, всех трудящихся нашей страны.

Гнусное злодеяние — убийство С. М. Кирова, совершенное объединенной троцкистско-бухаринской бандой предателей — агентов иностранных разведок, вызвало волну глубокой скорби в массах трудящихся СССР и одновременно волну величайшего гнева и ненависти к подлым убийцам.

Имя Сергея Мироновича Кирова войдет в историю, как имя пламенного трибуна революции, верного сына партии Ленина — Сталина, кристально чистого борца за коммунизм.

«...Память о товарище Кирове, светлый пример его бесстрашной, неутомимой борьбы за пролетарскую революцию, за строительство социализма в СССР будут вдохновлять миллионы пролетариев и всех трудящихся на дальнейшую борьбу за торжество социализма, за окончательное искоренение всех врагов рабочего класса» [из извещения Центрального Комитета ВКП(б) о смерти С. М. Кирова].

Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) (15 (27) марта 1886 года, г. Уржум, Вятская губерния — 1 декабря 1934 года, г. Ленинград)... Википедия

РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ

Приложения

Памятник С. М. Кирову на Театральной площади города Кировска (Ленинградская область).

Памятник С. М. Кирову (скульптор Н. В. Томский) был открыт 21 декабря 1952 года. Фото 2015 г.

Тт. Сталин и Киров возвращаются с заседания XVI партсъезда. Фото в газете.

Материал по теме

КИРОВА ЗАЛИВ (б. Кызыл-Агач), в ю.-з. части Каспийского м. Заповедник водоплавающей птицы. Рыболовство.

КИРОВАБАД (б. Ганджа, Елисаветполь), город Азерб. ССР, ж.-д. станция. 98,7 т. ж. (1939). Крупная текст. промышленность, нефтяная, пищ., лёгкая, стройматериалов. Ковроделие. Сады и виноградники. С.-х. и педагогич. ин-ты, 5 техникумов. Древний город. в К.— могила Низами (мавзолей).

КИРОВОКАН (б. Караклис), город в Армянской ССР, ж.-д. станция. За годы Советской власти создана химич., текст. и пищ. пром-сть. Сельскохозяйственный техникум, педагогич., муз. и лесотехнич. училища.

КИРОВОГРАД (до 1936 Калата), город в Свердловской обл. РСФСР, ж.-д. станция (Ежевая). Центр цветной металлургии. Медеплавильный, лесохимич. з-ды, обогатит. ф-ка.

КИРОВОГРАД (б. Елизаветград), город, обл. ц. УССР, ж.-д; станция (Кирово-Украинское). 100 т. жит. (1939). С.-х. машиностроение, мукомольная, маслобойная и др. отрасли пищ. пром-сти. Педагогич. и учительский ин-т (1953). Техникумы с.-х. машиностроения, строительный, механизации с. х-ва и др. ср. уч. заведения. Осн. в 1754.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в южной части УССР. Образована 10 января 1939. Площ. 24,9 т. км2. В К. о. — 29 районов, 6 городов — Кировоград (центр), Александрия, Знаменка и др., 10 посёлков гор. типа. Территория области б. ч. представляет собой равнину на правобережье Днепра. Климат умеренно континентальный. Почвы чернозёмные. На С.— лесостепь, на Ю.— степь. Основная отрасль пром-сти — с.-х. машиностроение (з-д «Красная звезда» и др.), пром-сть стройматериалов, пищ. пром-сть: сахарная, мукомольная и др. В р-не Александрии — добыча бурого угля. С. х-во многоотраслевое с преобладанием зерновых (пшеница, ячмень, рожь, просо, кукуруза) и технич. культур (подсолнечник и сах. свёкла). Внедряются новые культуры: кенаф, кориандр, соя, кунжут, чумиза и др. Развито садоводство, бахчеводство, мясное животноводство и пчеловодство. Гл. направления ж. д.: Первомайск—Кирово-Украинское—Кременчуг, Знаменка—Александрия—Днепропетровск, и др. В области (1952) — 16 средних спец. уч. заведений, педагогический и учительский ин-т (Кировоград).

КИРОВСК (б. Хибиногорск), город, р. ц. Мурманской обл. РСФСР, ж.-д. станция. Возник в 1929 по инициативе С. М. Кирова в связи с началом добычи апатитовых руд. Комбинат «Апатит», обогатит. ф-ка. Филиал Академии наук СССР. Горно-химич. техникум.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, на С.-В. Европ. части РСФСР, в бассейне р. Вятка. Образована 7 дек. 1934. Площ. 121,6 т. км2. Делится на 60 районов, имеет 14 городов: Киров (центр), Слободской, Котельнич, Омутнинск и др., 28 посёлков гор. типа. Территория К. о.— слабо всхолмлённая равнина в лесной зоне с подзолистыми почвами и умеренно континентальным климатом. Св. 50% территории занимает лес. Полезные ископаемые: жел. руда (Омутнинский р-н), фосфориты, торф, горючие сланцы, мин.-строит. материалы. В дореволюц. России К. о. была отсталым с.-х. районом и местом политич. ссылки. За годы пятилеток область превращена в передовой индустриально-аграрный р-н. Развиты машиностроение (Киров), чёрная металлургия (Омутнинск), добыча фосфоритов (в районе посёлка Рудничного); пром-сть: деревообр. и металлообр. (Вятские Поляны), кожев.-меховая (Киров, Слободской); лесозаготовки; химич., спичечная, пищ. пром-сть; кустарные промыслы — кружевной, производство мебели, муз. инструментов, игрушек и др. В К. о.— 133 МТС и 2 лугомелиоративные станции. Возделываются зерновые культуры (рожь, ячмень, овёс, пшеница), а также лён, картофель, клевер. Животноводство молочного направления. Главные железнодорожные линии: Москва—Молотов, Казань—Свердловск и Киров—Котлас. Судоходство по р. Вятка. В области (1953) — 4 института, 30 средних спец. уч. заведений. Издаётся 62 газеты.

УРЖУМ, город, р. ц. Кировской обл. РСФСР. Пищ. пром-сть, предприятия местной пром-сти. Зоовет. техникум, педагогич. училище, фельдшерская школа. У.— родина С. М. Кирова. Имеется Дом-музей его имени.

Энциклопедический Словарь. 1953—1955

Ссылки

- Город Кировск. Ленинградская область

- Аркадьев В. Кировск. Серия «Города Ленинградской области». — Л., Лениздат, 1974