Энциклопедический Словарь. Том 3. — Москва, 1953—1955. — Стр. 68

РАКЕТА, летат. аппарат, движущийся под действием силы реакции, создаваемой вследствие отбрасывания массы газа реактивным двигателем. Различают Р. на твёрдом и жидком топливе; проект Р. на жидком топливе был предложен русским учёным К. Э. Циолковским. Р. достигают большой скорости и высоты полёта и применяются в качестве боевых снарядов (см. Самолёт-снаряд). Р. применяется в метеорологии как летат. аппарат, поднимающий на большие высоты приборы для определения темп-ры, давления и состава воздуха, спектрографирования солнечного излучения и измерения космич. радиации. Циолковский обосновал возможность применения Р. для управляемого полёта в безвоздушном мировом пространстве.

РАКЕТА, снаряд, применяемый для фейерверков и в воен. деле (для сигнализации); состоит из гильзы, начинённой пороховым составом; загораясь, взлетает на большую высоту и образует при движении длинный огненный хвост.

РАКЕТА (ракетка, отбойник), лопатка в виде заключённой в деревянную оправу овальной сетки из натянутых струн для метания мяча при игре в теннис.

РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,

см. Реактивный двигатель.

РАКЕТНЫЙ САМОЛЕТ,

самолёт с жидкостно-реактивным двигателем в качестве основного двигателя. Отличит. особенности: высокая максимальная скорость и скороподъёмность, возможность достижения больших высот. Применение Р. с. ограничивается пока сравнительно малой продолжительностью полёта.

РАКЕТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ,

вспомогат. силовая установка с жидкостно-реактивным или пороховым двигателем, предназначенная для кратковременного увеличения скорости летат. аппарата. Р. у. применяются для облегчения старта самолётов и повышения скорости полёта (напр., в воздушном бою), а также для разгона ракет дальнего действия. После использования запаса топлива Р. у. обычно сбрасываются.

РАКЕТОПЛАН,

то же, что ракетный самолёт.

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 1111-1112

Советский Энциклопедический Словарь. — Москва, 1980. — Стр. 1111-1112

РАКЕТА (нем. Rakete), летат. аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного топлива (рабочего тела). Бывают неуправляемые и управляемые, изменяющие параметры траектории в полёте; одно- и многоступенчатые (каждая ступень обеспечивает разгон Р. на определ. участке, а затем отделяется). Стартовая масса от неск. кг до неск. тыс. т. Применяются в военном деле и в космонавтике.

РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ

(осветительная), сигнальный (световой) патрон. Выстреливается из пистолета-ракетницы или запускается с руки, горит 5—7 с.

РАКЕТА СПОРТИВНАЯ,

ракетка (франц. raguette), спортивный снаряд обычно из дерева для ударов по мячу; в теннисе — с удлинённой ручкой и натянутой на овальный обод сеткой; в настольном теннисе — произвольной формы, с лопаткой, оклеенной резиновыми пластинами.

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ,

многоступенчатая управляемая баллистическая ракета для выведения в космос полезного груза (ИСЗ, косм. кор., автоматич. межпланетных станций и др.). Р-н. сообщает полезному грузу скорость, большую или равную 1-й или 2-й космической.

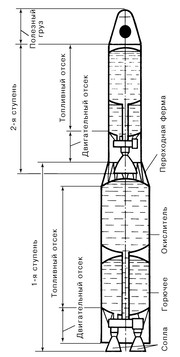

Составная (трёхступенчатая) ракета: 1 — жидкостные ракетные двигатели; 2 — стабилизатор; 3 — баки горючего; 4 — баки окислителя; 5 — приборный отсек с аппаратурой системы управления; 6 — полезный груз; 7 — головной обтекатель.

Продолжительность полёта совр. (1978) Р. н. на активном участке траектории ок 17 мин; стартовая масса до 3000 т (до 90% массы составляет топливо); масса выводимого на околоземную орбиту полезного груза до 145 т.

Большая российская энциклопедия. Том 28. — Москва, 2015. — Стр. 193-194

РАКЕ́ТА (от итал. rocchetta – маленькое веретено), летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы (тяги), возникающей при отбрасывании массы сгорающего ракетного топлива (рабочего тела), являющегося частью собств. массы Р. В воен. терминологии слово «Р.» обозначает класс, как правило, беспилотных ЛА, применяемых для поражения удалённых объектов (доставка к цели боевого заряда, обычного или ядерного) и использующих для полёта принцип реактивного движения (см. также Ракетное оружие, Ракетно-ядерное оружие).

Рис. 1. Схема составной ракеты с поперечным делением.

Полёт Р. не требует наличия атмосферы, что позволяет использовать её в качестве осн. технич. средства для достижения космич. пространства и одного из наиболее эффективных средств доставки боевого заряда в воен. действиях. В зависимости от типа применяемого в ракетном двигателе топлива (см. Ракетные топлива) большинство Р. подразделяются на Р. с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) и с твердотопливными ракетными двигателями. При полёте в атмосфере применяются также воздушно-реактивные двигатели. В перспективе возможно создание Р., использующих ядерный ракетный двигатель.

Конструкции ракет

Р. состоит из двигательной установки (одного или нескольких двигателей и топливного отсека), полезной нагрузки и некоторых вспомогат. систем и механизмов (система подачи топлива, электрооборудование, рулевые приводы и др.). Большинство Р. оборудованы системой управления (для управляемых Р.), которая обеспечивает полёт Р. по требуемой траектории, сохранение устойчивости движения и др. Осн. силовые элементы конструкции Р. выполняются в виде тонкостенных оболочек из высокопрочных сплавов и композиционных материалов.

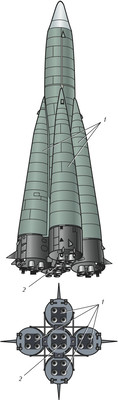

Рис. 2. Схема составной ракеты с продольным делением: 1 – четыре боковых ракетных блока; 2 – центральный ракетный блок (вторая ступень). Рис. В. С. Давыдова

По числу ступеней Р. делятся на одноступенчатые и составные (многоступенчатые). Одноступенчатая Р. практически не способна обеспечить скорость, необходимую для достижения межконтинентальной дальности и осуществления космич. полёта. Для этой цели используется составная Р., в которой первая ракетная ступень (отделяемая часть составной ракеты, обеспечивающая благодаря работе двигателей разгон Р. на определённом участке траектории полёта) начинает работать с момента пуска. После исчерпания топлива первая ступень отделяется, разгон полезного груза продолжает вторая ступень и т. д. Одним из осн. свойств составной Р. является её способность существенно увеличить конечную скорость за счёт сброса в процессе полёта элементов конструкции, необходимость в которых к этому моменту полёта исчезла. Различают конструктивные схемы составных Р. с поперечным делением – т. н. тандем, когда ступени расположены последовательно по высоте Р. и их двигатели последовательно вступают в работу (рис. 1), с продольным делением – т. н. пакетная схема, допускающая одновременную работу двигателей разл. ступеней (рис. 2) и комбинированную.

Широкое распространение разл. типов Р., применяемых в воен. и мирных областях, привело к возникновению большого количества конструкций управляемых Р. В зависимости от типа цели существуют управляемые оперативно-тактич. и стратегич. боевые Р. (напр., класса «земля – земля», «корабль – земля») для поражения стационарных и движущихся целей с дальностью полёта от сотен до нескольких тысяч км, в т. ч. межконтинентальные баллистические ракеты, крылатые ракеты, противотанковые управляемые реактивные снаряды, зенитные Р. для поражения самолётов, противокорабельные Р., а также ракеты-носители (РН), для выведения в космос в качестве полезного груза различных по назначению космических аппаратов. Расширение круга задач, решаемых в космосе, привело к необходимости совершать перелёты в космич. пространстве (с одной околоземной орбиты на другую, к Луне, планетам Солнечной системы и др.). Для решения этих задач создаются спец. разгонные блоки (межорбитальный буксир – средство выведения КА, предназначенного для перемещения выводимых полезных грузов с опорной орбиты на целевую), посадочные и взлётные ступени КА, представляющие собой космич. Р. К неуправляемым относятся обычно боевые, с небольшой дальностью полёта (десятки км) тактические Р. (реактивные снаряды), стартующие с наклонных направляющих, а также некоторые типы метеорологич. и геофизич. Р. с вертикальным стартом.

Пуск Р. осуществляется с помощью пусковой установки (ПУ) – агрегата с пусковым оборудованием и технич. системами для приёма, вертикализации и удержания Р. в положении пуска, подвода к ней электрич., пневматич., топливных, дренажных и др. коммуникаций. По степени подвижности ПУ разделяют на стационарные, мобильные (подвижные) и передвижные. Мобильные ПУ могут перемещаться с одной стартовой позиции на другую с помощью спец. транспортных средств (напр., рос. зенитная ракетная система С-400 «Триумф»), передвижные имеют собств. ход (напр., плавучая платформа «Морской старт»). Баллистич. Р. могут запускаться с разнообразных ПУ: стационарных – шахтных или открытых, мобильных – на базе колёсного или гусеничного шасси, самолётов, кораблей и подводных лодок. Для запуска РН в осн. применяются стационарные ПУ, которые монтируются на космодроме.

Историческая справка

Истоки возникновения ракет большинство историков относят ко временам кит. династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.), к открытию пороха и началу его использования для фейерверков и развлечений. В 13 в. вместе с монг. завоевателями Р. попали в Европу, и в 1248 Р. Бэкон опубликовал труд по их применению. Единый термин «ракета» появился в Европе в 15–16 вв. В Индии в кон. 18 в. ракетное оружие применялось в сражениях с брит. войсками. В нач. 19 в. брит. армия приняла на вооружение боевые Р., которые разработал У. Конгрев. В России развитие Р. связано с именами А. Д. Засядко и К. И. Константинова.

С 1820-х гг. создаются первые исследовательские центры в области ракетостроения – Вулиджский арсенал (Великобритания), Пиротехнич. школа в Меце (Франция), С.-Петерб. ракетное заведение (Россия) и др. Науч. основы механики тел переменной массы в 1890-х гг. были заложены И. В. Мещерским. Первым теоретиком межпланетных полётов был К. Э. Циолковский. В 1926 Р. Годдард осуществил первый в мире запуск ракеты с ЖРД. Мн. вопросы теории космич. полёта и ракетостроения нашли новое решение в трудах Ю. В. Кондратюка, Г. Оберта, Ф. А. Цандера, Н. И. Тихомирова и др. учёных. С кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. к разработке Р. с ЖРД приступили гос. организации. В СССР исследовательские работы вели Группа изучения реактивного движения (Москва) и Газодинамич. лаборатория (Ленинград). В 1933 на их основе был создан Реактивный институт, в том же году завершено начатое ещё в 1929 создание принципиально нового оружия – снарядов для реактивного миномёта «Катюша». В 1931 испытаны первые рос. ЖРД – ОРМ (опытный ракетный мотор) и ОРМ-1, созданные В. П. Глушко в Газодинамич. лаборатории. В нач. 1940-х гг. в Германии разработаны и в 1944 применены в боевых условиях одноступенчатая баллистич. Р. А-4 (Фау-2, гл. конструктор – В. фон Браун) и крылатая Р. (самолёт-снаряд) Fi-103 (Фау-1), в СССР – Р-1 и первая баллистич. Р. с отделяющейся головной частью Р-2 (гл. конструктор – С. П. Королёв).

В 1958 в США принята на вооружение первая МБР «Атлас». Во 2-й пол. 1950-х гг. произошёл переход от одноступенчатых Р. к многоступенчатым. В 1957 в СССР под рук. Королёва создана и в 1960 принята на вооружение двухступенчатая МБР Р-7, которая в 4.10.1957 была использована для запуска первого в мире ИСЗ. Выполнена по схеме с продольным делением ступеней (по т. н. пакетной схеме); первая ступень состояла из четырёх боковых ракетных блоков, расположенных симметрично вокруг центрального (вторая ступень). Р. стала важнейшим средством для исследования космич. пространства (см. Космонавтика).

Библиография

Лит.: Твердотопливные ракеты. М., 1992; Задача особой государственной важности / Сост. В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. М., 2010; Первов М. А. Рассказы о русских ракетах. М., 2012–2013. Кн. 1–3; Черток Б. Е. Ракеты и люди. М., 2012. Т. 1: От самолетов до ракет.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Раке́та (от итал. rocchetta — маленькое веретено, через нем. Rakete или нидерл. raket) — летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды... ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ